wevoxで組織改善に取り組んでいる企業様の導入秘話に迫る「導入事例」シリーズ。 今回は、わずか2年の間で、3社が統合し誕生した「オイシックス・ラ・大地株式会社」に話をうかがいました。同社は、文化や価値観が異なる3社が同じオフィスで働くことになった後、2019年4月から組織改善プラットフォーム「wevox」を導入し、いっそうの組織力強化に乗り出しています。しかし、同社に合った導入の形を見出すまでの過程は一筋縄ではいきませんでした。「1回目のトライアルがうまくいかず、wevoxのことは忘れようと思っていました」と語るのは、導入を推進した経営企画部の関裕子さん。800人規模の会社、さらに統合直後という特殊な状態にあって、wevoxという新たなツールの導入はどのように進んでいったのか? 紆余曲折の1年間を語っていただきました。

打ち切りになったトライアル

はじめまして、オイシックス・ラ・大地経営企画部の関裕子と申します。今回は、wevoxの導入過程での挫折や喜びの中で、組織づくりの面白さ、大切さに気付いていった経験をお話したいと思います。経営企画部の経験が、同じように組織づくりに挑戦する皆様の励みに少しでもなれば幸いです。

2017年10 月、オイシックスと大地を守る会が統合するタイミングで、「熱量の高い組織づくり」をミッションに掲げる経営企画部に異動となりました。そこでの私の役割は、そうした組織を作り出すために、様々なコミュニケーション施策を実行すること。上司と2人で手探りながらも、統合直後の社員の状況を見ながら様々な施策を実行していました。

そして異動から半年が経った頃、人事部から「wevox」を紹介されます。ちょうど個々の施策の効果を測る方法を探していたところだったので、「これは使えるのでは」と感じ、1つの部署に絞ってトライアルを実施してみようと決めました。

検討の結果、対象部署はOisixのECビジネスの中枢を担うEC事業部に決めました。会社のメイン事業を担っており部署の特徴が分かりやすかったことと、モチベーションの高いメンバーが比較的多かったことが主な理由です。導入するとどんなことが起こるのかはあまり深くイメージできていませんでしたが、EC事業部の本部長にも協力してもらい「まずはやってみよう」という感覚で導入しました。

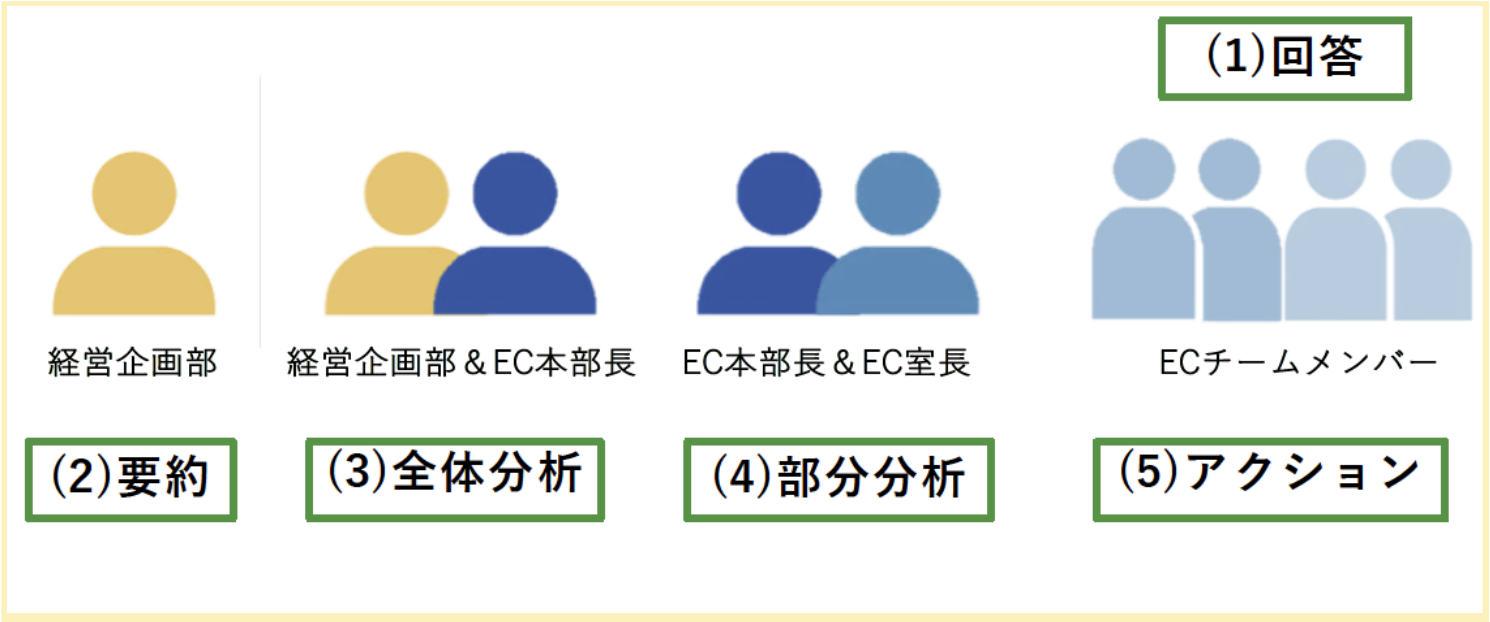

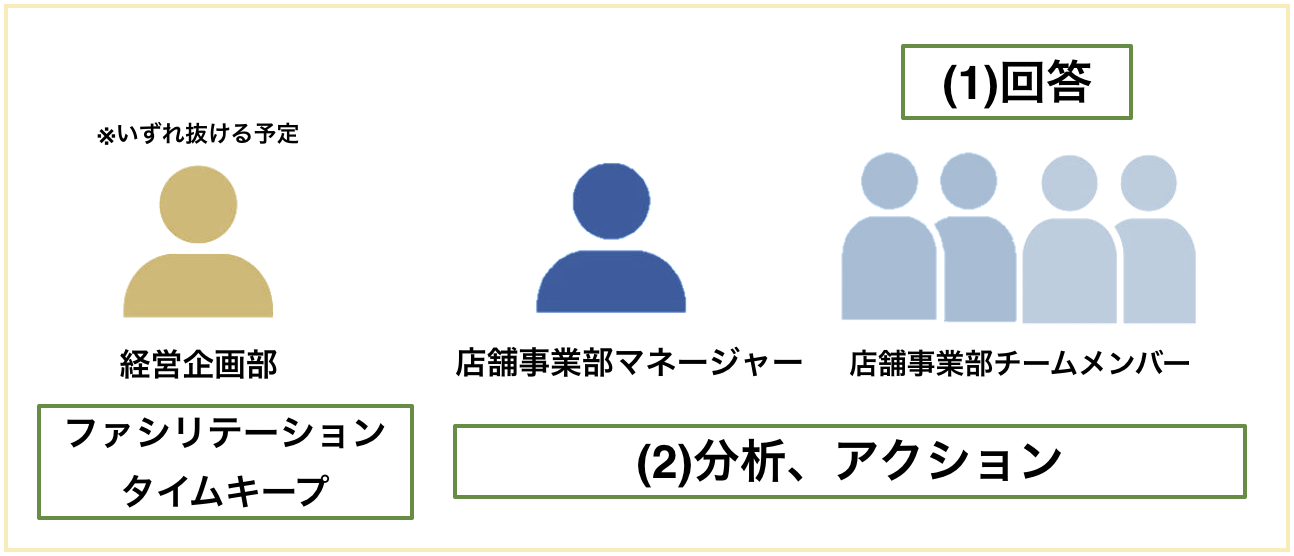

トライアルの運用フローは下記のように設定しました。

月1回のサーベイの回答を回収後(1)、wevoxの画面を見ながらその結果を私が要約(2)。EC本部長にそれを共有(3)し、同時に数字の裏付けとなる部署の近況などを聞いていました。その後本部長から各室長にチームの分析結果を共有してもらい(4)、室長から各チームメンバーに共有、自分たちでチーム改善のアクションを考えて実行する(5)、という流れです。

トライアルを開始して2カ月後、つまり2回目のサーベイを終えた後、私はEC本部長に感触を聞き今の運用方法に問題はないかを話し合いました。数字の傾向は体感値と合っていることが比較的多く、チームを客観視できて面白い一方で、うまく運用できている感触が2人ともあまりなかったからです。話し合った結果、「wevoxを通じて当事者意識・当事者行動を促進することが狙いだったにもかかわらず、wevoxに回答することが逆に他責思考を助長しているのではないか」という結論に至ります。助長の要素は「wevoxの質問文の表現」といった小さなことから、導入前に意義やメリットを十分に伝えていなかったことによる「経営企画部が何かをしてくれるツール」という誤った認識など、大小様々なものが上がりました。

「このまま続けても逆効果だ」。そう感じた私とEC本部長は、サーベイを3回実施した時点でトライアルの打ち切りを決定。トライアル後に考えていた全社導入の計画も白紙になり、私は「wevoxのことは忘れよう」と意識を切り替えることにしました。

浮かび上がった3つの問題点

トライアルが終わって3カ月ほどが経った2018年10月、らでぃっしゅぼーやが仲間入りし、「オイシックス・ラ・大地」として、会社は新たな船出を切っていました。そんな折、wevoxのカスタマーサクセスから「導入・運用事例も増えてきたので、もう一度話をしませんか?」と再度メールが入ります。私の中はすでにwevoxの検討は終わっていたのですが、「会うだけ会ってみよう」という気分で、カスタマーサクセスの方とお会いすることになりました。

来社されたカスタマーサクセスの方には「トライアルで明らかになった『wevoxを使うことが他責思考を助長している』点を改善できないと、再検討は難しい」と率直に話した上で、自社の理念や社風を伝えながら適切な方法を話し合いました。カスタマーサクセスの方からは、「いただいた意見を持ち帰って、対応策を見つけてきます」と言葉をいただきます。同時に「我々がすべての答えを持っているわけではありません。うまくいかなった原因をもう一度振り返っていただいて、一緒に考えていきましょう」とアドバイスもいただきました。

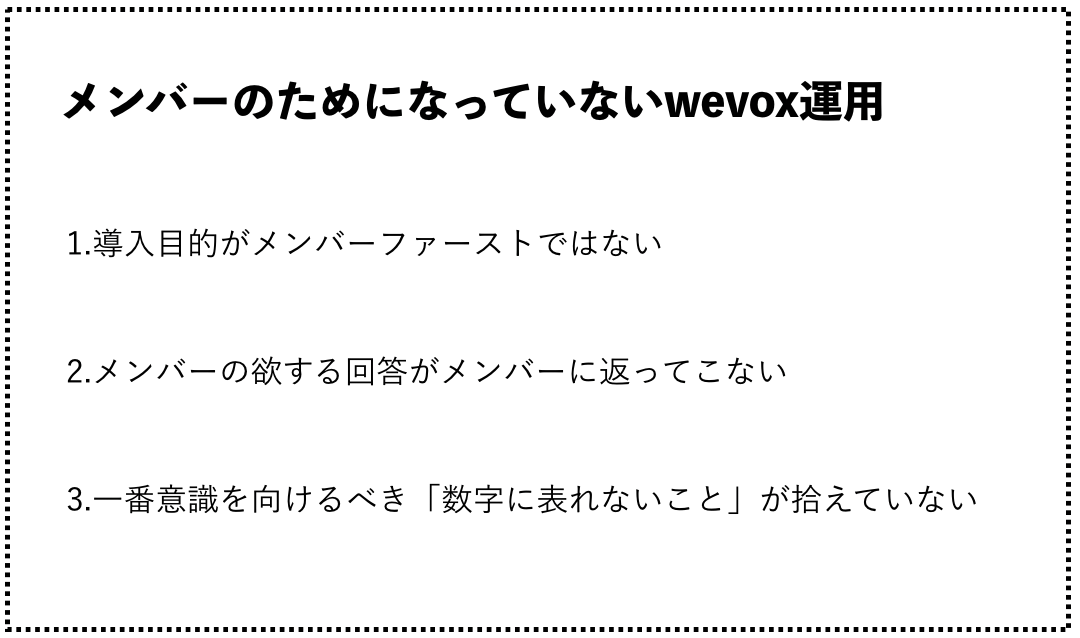

もう一度wevoxを導入するとしたら、何をクリアしないといけないのだろうか。トライアルでの問題点を改めて考えてみると、すべての原因は「サーベイに回答し改善活動を行う当事者であるメンバーのためになっていない」ことにあるのではという気がしてきました。

wevox導入は誰のため?

メンバーのためになっていない運用とは、どのような運用のことなのか。それぞれの項目について詳しくお話しします。

A.導入目的がメンバーファーストではない

そもそもwevoxの導入を考えたのは「経営企画部が熱量のある組織を作るために、現状を把握し対策を打てるようにするため」でした。しかしこの理由は、よく考えると経営企画部にとってのメリットしか説明しておらず、メンバーにとってのメリットが見えません。それが結果としてwevoxに対する関心の薄さや「経営企画部は何をしてくれるのか」という人まかせの反応に繋がってしまったのではないかと考えました。

B.メンバーの欲する回答がメンバーに返ってこない

回答するメンバーありきの仕組みにもかかわらず、トライアルの運用フローでは、私やEC本部長、各室長を経ることで、メンバーに対してダイレクトにフィードバックをすることが難しい体制になっていました。そのせいでメンバーは「サーベイで回答した結果」がどのような分析を経てフィードバックされているのかが把握しにくく、仕組み全体が不明瞭なブラックボックスのような印象を与えてしまっていました。

C.一番意識を向けるべき「数字に表れないこと」が拾えていない

サーベイ後私が行っていた結果の要約方法は「他のチームと比べて数値に差があったり、前回から大きく数値が変動したりしている項目」に着目することからスタートしていました。EC事業部の人間ではない私には部署の状況は分からないため、手掛かりがそれしかなかったとも言えます。しかし考えてみれば、回答者の思いや考えを理解してこそ数字は本当の意味を持ち始めるものです。その「定性的な情報」がすっぽりと抜け落ちてしまったまま、数字という定量的な情報だけで組織状態を把握しようとすることは片手落ちであるということに気付きました。

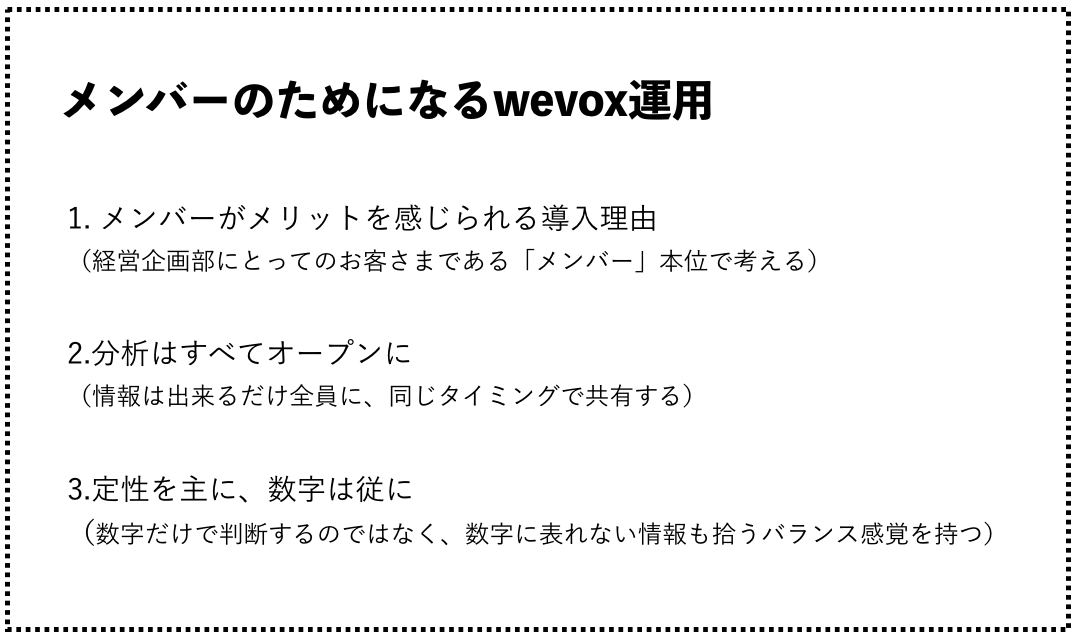

この「メンバーのためになっていない運用」を、どうしたら「メンバーのためになる運用」に変えられるか。wevoxカスタマーサクセスの方にもご協力いただきながら、以下のような改善を加えることにしました

この3つの改善策は経営企画部が大切にしている価値観、そしてオイシックス・ラ・大地全社が大切にしている価値観にも通じています。改めて、自分たちの会社がどのような組織になっていきたいか、といったところまで突き詰めた結果導き出された改善策でした。

とはいえ、これを具体的に体現できる運用方法はあるのか…。考えていたときにwevoxのカスタマーサクセスから再度連絡が入ります。

「社員のみなさんがwevoxを活用できるように、ワークショップを用意しました。これを使ってもう一度トライアルをしてみませんか?」

それは、通常は人事や管理職向けに行っているワークショップを社員向けにカスタマイズし実施するという、アトラエさんとしても前例がない、新しい運用方法の提案でした。「もう失敗は許されない」というプレッシャーもありましたが、上で述べた改善策が盛り込まれていたことが決め手となり、2回目のトライアルを実施することになりました。

自分たちの手でチームを良くするワークショップ

2回目のトライアルの対象部署は、店舗向けの卸や開発などを担当している店舗事業部に依頼しました。30名程度という規模感と、オイシックス、大地を守る会、らでぃっしゅぼーやそれぞれの会社の出身者がバランス良く在籍していたことが決め手でした。

運用の方法は、月1回のサーベイの後「KPT(ケプト)」という手法を用いたワークショップをメンバーみんなで実施するというもの。「経営企画部はあくまでファシリテーターであり、主役はメンバーである」という点が運用フローにも表れているように感じます。

ワークショップ当日、事前にサーベイに回答してくれたメンバーを前に、私は今回の導入理由をこのように伝えました。

「統合により仕事もバックグラウンドも多様なメンバーが一緒になった今、経営企画部が全社最適で実施する施策だけでは限界があります。でも、それぞれのチームが自分たちの手で自分たちのチームを良くできれば、組織全体の力も底上げされますし、みなさんももっと楽しく働けるのではと思っています。その手段としてwevoxを使いながら今回みなさんに3カ月間実施していただき、もし良い感触が掴めれば全社に展開予定です。私もアトラエさんも初めてのやり方で手探りのことも多いので、みなさんから意見をいただきながら一緒に良い形を見つけていきたいです。」

仕組みが見えづらくなった前回の反省を生かし、「私も分からないこと」も含めすべてを伝えながら進めることを意識しました。

とはいえ、wevoxのデータだけ渡されて「みなさんが主役です」と言われても、どう活かせばいいのかみんな戸惑うはず。そこで、データも使いつつ「自分たちの手でチームを良くする」感触を体感できるKPTワークショップを活用します。

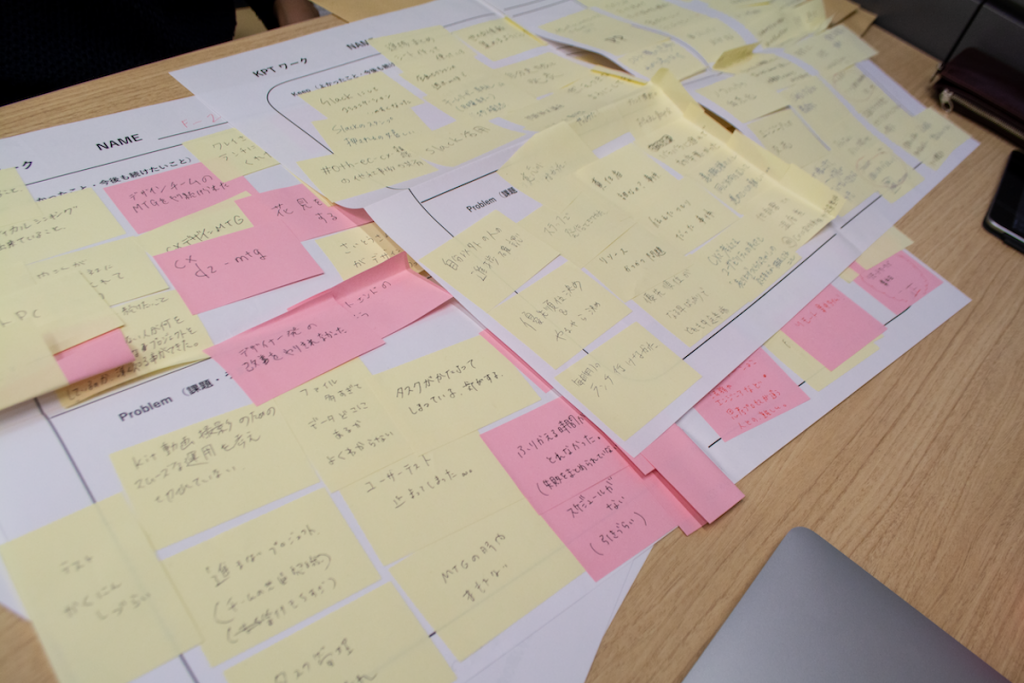

KPTとは「Keep、Problem、Try」の略で、その名の通り、続けていきたいこと(Keep)、課題だと感じていること(Problem)、やってみること(Try)をそれぞれのメンバーが自由に付箋に書き、共有していくことで進んでいきます。KPTで出し合う定性的な意見とwevoxの定量的なデータを複合的に参考にしながら、自分たちのチームのいいところ、直した方がいいところを考え、最終的に1カ月間やってみる具体的な改善アクションを考えてワークショップは終わります。“分析をオープン”にし、“定性を主に、定量を従に”するという点を意識した運用フローです。

みんなの笑顔を見て「これはいける」と確信

初回は慣れないせいもあってか戸惑う様子も見られましたが、2回目以降はみんな要領を得たのか、次から次に意見を出し合い付箋の数も目に見えて増えました。「実は最近こんなことが気になっていて…」と一人が悩みを打ち明けると「分かる、私も!」と発言が広がっていったり、wevoxの結果を見ながら「承認の点数、思ったより低いな!みんなで褒め合いでもするか!?」といった会話が生まれたりと、議論はとても活発に行われました。

何より嬉しかったのが、みんなが笑顔で楽しそうにワークショップに取り組んでいたことです。その笑顔を見たとき、「この取り組みは絶対にみんなのためになる」と確信を得ました。それは「全社員にこの体験をしてほしい」と、全社展開を初めて具体的に描けた瞬間でもありました。

ワークショップ中だけでなくワーク後に取ったアンケートでも、メンバーの声は概ね前向きなものでした。

「建設的な意見交換ができて非常に有意義だった」

「日々の業務以外でこういう場を設けて、チームの気持ちを合わせていくことの大切さを改めて体感できた」

「普段、自分の業務のPDCAは回していても、チームという広い視野でどう動くべきかは考えられていなかった。組織としてPDCAを回すサイクルができるので、普段にも良い影響が出ると思います」

結果的に、店舗事業部での3カ月間のトライアルは、メンバーにとっても私にとっても満足できるものとなりました。メンバーのみんなにチームづくりの楽しさ、価値を感じてもらいながら、話し合いをする重要性を知ってもらえた。この結果を上司にも報告し、全社導入の準備を進めていくことが決まりました。

全社導入をどのような形で進めるか。色々と考えた結果、「一度全社員で一斉にKPTワークショップを行い、その後継続を希望するチームに本導入する」という形をとることにしました。つまり、店舗事業部の方法を全社員お試しで実施し、本導入は希望制にすることにしたのです。明暗を分ける「お試し」の場は、1カ月後にある社員総会で決まりました。

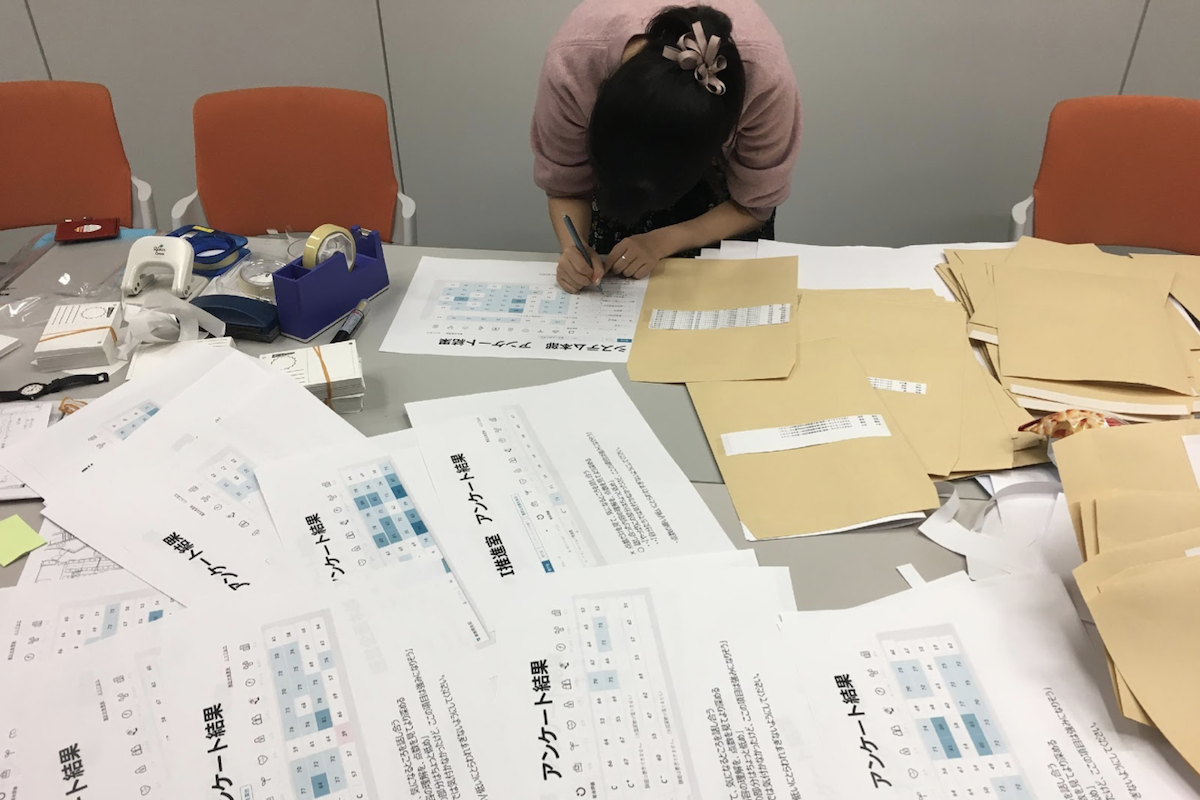

みんなで答えを出すために

総会は約500人の社員が一堂に会す、半期に一度の重要な行事。限られた時間の中で慎重かつ迅速な動きが求められました。事前に全社員をチーム分けしてサーベイを配信するだけでなく、その結果をチーム別に印刷したり当日の席次を決めたりと、正直なところ準備はとても大変でした。でも、なぜやり通せたかと言えば、トライアル時のKPTワークショップでの、メンバーの楽しそうな姿があったからです。「もっと多くの社員にも体験してもらって、みんなにも笑顔になってほしい…!」 この思いが私たちを突き動かしました。

いよいよ迎えた総会の日。ワークショップを始めるにあたって、スライドショーを用いて目的や方法を説明していきます。「このワークショップではチームに着目して話をしたい」、「低い数字に着目し犯人探しをする意図はない」、「数字ではなく会話を大事にしたい」…。加えて、「一人ひとりが自分たちで考え、自分たちで答えを出すためのワークショップです」という最も重要な点を何度も伝えました。

ワークショップが始まった後は、私は会場内を巡回し、時々質問に答えながらファシリテーションを行います。「こんなに大人数で、時間内にワークをやりきることができるだろうか」という私の不安は、楽しそうに議論を進めるみんなの姿を見て吹き飛びました。初めてのワークなのに付箋の量も多く、会場全体がワイワイと盛り上がっているのが感じられます。私は極力前に出過ぎないように、でも議論は活性化するように、テーブルを回りながら「いいですねー」と時折声をかけることを心掛けました。自然体でのファシリテーションが案外良かったらしく、参加していた社員から「ゆるーい雰囲気でリラックスできた」と後で言ってもらえたりもしました。

あっという間に1時間は過ぎました。最後に、「チーム改善に終わりはないので、今回のサーベイ、ワークショップは1回やれば良いというものではありません。今後も継続することでチーム力をもっと高めたいと感じた部署は、後日連絡をください」と伝え、500人でのワークショップは幕を閉じました。

ようやく立てたスタートライン

数日後…。「20部署中、3部署くらい来れば十分かな…」と考えていた継続希望部署数は、11部署、メンバー数にして230人に達しました。総会のアンケートでも「時間が短く感じた」「チームにフォーカスして議論する場そのものが新鮮だった」「自分たちの長所や今後の仕事の仕方を共有することができ、絆が深まったように感じた」「普段やりたいけどできていなかったチームでの話し合いができてすごく良かった。100点つけたいです。体調悪かったけど、これだけで、来てよかったと思えました。」…など好意的な意見をたくさんいただき、自分が自信をもっておすすめしたかったワークを多くの方に受け入れてもらえたことを嬉しく感じました。

ただ、一つお伝えしておきたいのは、継続を希望しなかった部署はチームづくりをおろそかにしているわけでは決してないということです。今回のワークショップやwevoxはあくまで手段なので、部署によっては合わない・必要ない可能性もありえます。継続を選択制にしたのも、各チームのチームづくりの方法を尊重したいと考えたからでした。このように、それぞれの部署が自分たちで方法を考え決めていく自主性も、オイシックス・ラ・大地の特徴であり実行力の源のように思います。

経営企画部に配属されてから1年半。wevoxをめぐる葛藤や喜びの中で、本当に多くのことを学びました。特に大きく変わったのが、「自分の力で100%みんなが満足するコミュニケーション施策を提供しなくては」という考え方から、「最初から完璧じゃなくても、それを隠さず伝えれば助けてくれる人がいる」「私の力で組織を良くできなくても、一人ひとりが自分たちで改善していけるような土台やサポートをつくる方法がある」と思えるようになったことです。

さて、ようやくスタートラインに立つことができました。wevoxは導入して終わり、ではありません。様々な部署で実施する中で、今まで見えてこなかった新たな課題にこれから直面するかもしれませんが、経営企画部は引き続きファシリテーターとして運用のサポートを行なっていきます。統合による整理が落ち着き、新たなチャレンジに進む2019年のオイシックス・ラ・大地。メンバー一人ひとりが楽しく仕事に向き合い、笑顔でチームづくりに取り組めるように、今回の経験を無駄にせず励んでいきたいと思います。